|

基調提言「地域包括支援のあり方」

慶應義塾大学経営大学院

教授 田 中 滋

|

|

「地域包括支援」という新しいコンセプトについて、経済学・医師会・看護学・行政と、それぞれの立場からの提言を行っていきたいと思います。

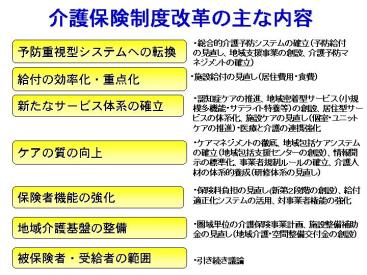

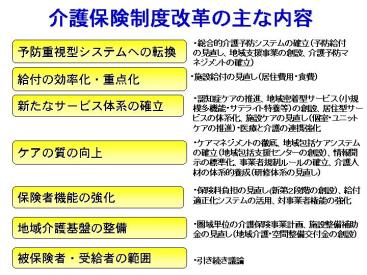

皆さん「地域包括支援センターってどんなことをする所なんだろう?」とか「予防って、一体地域包括支援センターがどんなことを担当するんだろう」など色々なマスコミの情報があって迷っていらっしゃるかと思いますので、現時点までに明らかになっていることをまずお伝えしたいと思います。 他人の資料を遣わせていただいて恐縮なのですが、香取課長の作成したスライドの最後から三枚目に「介護保険制度の主な内容」と書いてあります。

|

|

|

|

これには介護保険制度に対して今まで抱いてきた行政側の不満が書いてあるんですね。予防重視型システムへの転換と書いてありますが、これは行政が「今まで予防重視してこなかったじゃないか」という意味なんです。給付の効率重点化というのも「給付しすぎているじゃないか」と行政が考えているということです。特に軽度の介護に対して給付しすぎていると考えている行政の気持ちの現れです。

新たなサービス体系の確立というのは「もっといろんなことができるじゃないか」ということですね。

このスライドにはプラスの考え方で説明が書かれていますが、私は今わざとマイナスの見方をしています。次にケアの質の向上。これは「ケアの質が低いよ」という行政側の気持ちを表しています。保険者機能の強化「保険者は何もしていないじゃないか」と行政は感じていると考えています。給付はちゃんとしているかもしれないが、本当の意味の保険者機能は果たしていないじゃないか、と。地域介護基盤をここに書かなければいけないのも「基盤がない」と感じているからです。片山先生のいる尾道では基盤がありますが、他のところでは基盤がなっていないんです。このような状況から介護保険制度の改正がスタートしているわけです。

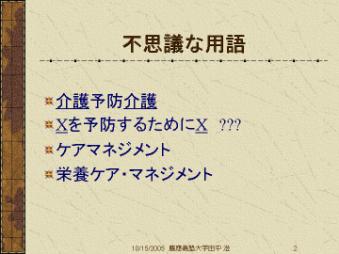

そこで、行政もどうしたらいいのか考えて介護保険法改正を国会で通しました。しかし、あまりに急いで通したせいで、非常に不思議な言葉ができました。

|

|

|

|

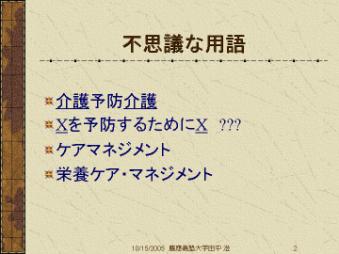

まず「介護予防介護」ってすごく変な言葉だと思いませんか?

例えば数学に集合論というのがあります。介護をXとして、Xを予防するためのXという図を書けと言ったら、数学者は絶対に悩みます。既に国会を通ってしまっているから仕方がないんですが、介護を予防するための介護というのは、私たちからするとすごくヘンな言葉に聞こえます。またスライドを見ていただくと、栄養ケアの時は「栄養ケアのケアマネジメント」と通常のケアマネジメントとは別になっています。こんな風におかしなことが一杯書いてあります。それぐらい駆け足で作った法律だということがよく判ると思います。さて「地域包括」というのは何も介護のことだけではありません。来年度の改革は介護保険を含めた非常に大きなものです。

先日辻厚生労働省審議官とお会いした時に熱く語っていらっしゃったのは「来年の改革には介護予防があり、生活習慣病予防がある」という事です。

できるだけ病気や介護状態にならないための入り口側を強化するという事ですね。

出口側では在宅医療を強めて見取る時も在宅で行えるようにしたい。

その中間では地域医療計画を病床規制計画ではなく、患者の視点に立って使いやすいシステムにしたい。そこにも地域包括を入れるという全体として医療も介護も含んでいくという道筋があるのです。

|

|

|

|

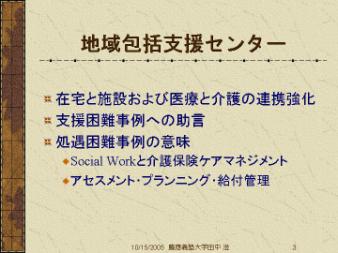

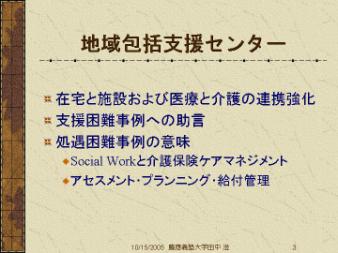

介護保険制度における地域包括支援センターは、在宅と施設及び医療と介護の連携を強化することが最大の目的です。

もちろん、これまでも個別に行われてきましたが、目標としては在宅介護提供者・医療提供者が連携を強化するための拠点として位置づけられます。そしてここでは支援困難事例について、それぞれのケアマネージャーに助言をすることになります。

支援困難事例と処遇困難事例では多少意味が違います。

私の解釈なんですが、支援困難事例というのはケアマネジメントの業務内で、処遇困難事例というのはしばしば社会福祉士的問題が発生することがあります。

例えばアセスメントをする、ケアプランを作るのとは違い、家庭の中にアルコール中毒で暴れる人がいるとか所得が低いなど、介護保険給付とは直接関係ない、しかし環境要因としては非常に重要な問題によってケアプランを理解してもらえないとか、話し合いに応じられないというのが処遇困難事例と分類しています。

今度の地域包括支援センターでは社会福祉士も加わりますので、社会福祉士の資格を持っていない、看護系のケアマネージャーさんなどがぶつかった処遇困難事例に対処することができるようになります。

また介護保険の中の介護におけるより難しい症状、例えば認知症を抱えている方のケアプランについて地域の資源どう使うかという処遇困難事例についても対処できることを期待しています。

|

|

|

|

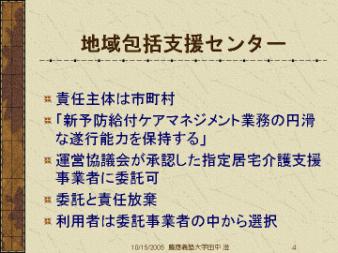

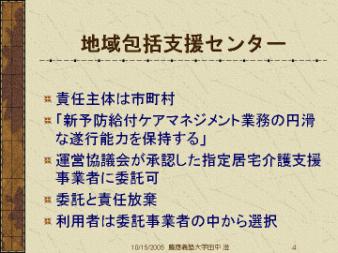

地域包括支援センターの最終的な責任主体は市町村です。これも通常のケアマネジメント業務とは違います。

次に来年から始まる新予防給付ケアマネジメント業務の円滑な遂行能力を保持しています。但し実務については、地域包括支援センターごとに設置される運営協議会が承認した指定居宅介護支援事業者に委託できますが、あくまで責任者は市町村のままですので、委託と同時に責任が移動することはありません。

この委託を利用する範囲について私が聞いた範囲では、都道府県によって格差があるようです。全て市町村の直営で行いたいという所もありますし、既にそういったシステムができ上がっている事業者さんに委託するところもあります。

厚生労働省としては、株式会社に委託するのは疑問を感じるという声明が先日出されております。利用者は地域の中にある包括支援センターの中から、自分でどこを利用するかを選択できるようになる「はず」です。

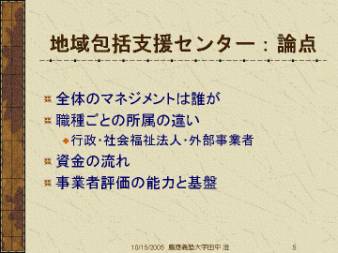

地域包括支援センターの中身については、香取課長や片山先生のご提言の中でお話が出てくるかと思いますので私の方からお話することは避けますが、今の所わかっていないのは次のような点です。 |

|

|

|

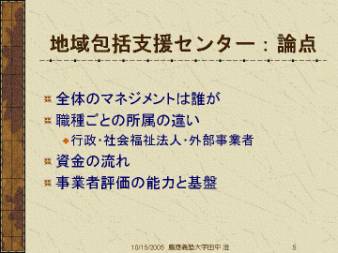

地域包括支援センターの中には看護師さんと社会福祉士と主任ケアマネージャーがいるんですが、全体のマネジメントを誰がするのか、というモデルがまだありません。

それぞれの問題で違うというのが正解だと思うんですが、地域包括支援センターのマネジメントの責任はどこにあるのか、誰が所長になるのかというモデル論議はまだ進んでいません。

また職種ごとに所属先が違うという事態もありえます。

地域包括支援センターの中で働いている人が、行政に所属する看護師さんだったり、社会福祉法人から出向している社会福祉士だったり、

ケアマネージャーについては外部事業者から出向する可能性もありますので、その場合のマネジメントをどうするのか。

そういったビジネスモデルに対する議論というのもまだありません。

さて、私は経済学を専攻しているので常にお金の流れを気にしているわけですが、

地域包括支援センターのベースとして市町村がいくら払い、また予防給付について市町村が地域包括支援センターに払う金額についてもまだ正確に図を描けるほど決まっていません。

そのようなわけで、ある程度の地域包括支援のシステムが出来上がっている場所以外では、資金の流れについて多少混乱が起こるかもしれません。

地域包括支援センターは自らが介護事業を行いながらも、他の事業者の評価を行えなければなりません

第三者評価についての能力と基盤についての検討も今ひとつ足りないので急いで準備を行わなければなりません。

おそらく保険実務にかかわるようなことは得意だと思いますし、予防給付のマネジメントも訓練さえすれば出来るようになると思うのですが、予防給付を行う事業者をどうやって評価するのか? どんな項目について評価するのか? ということに関しては検討が足りていないと思えます。

もし地域包括支援センターになりたいと思っている社会福祉法人の方なんかがいらっしゃいましたら、市町村と一緒にこれらのことを急いで整備する必要があります。

|

|

|

|

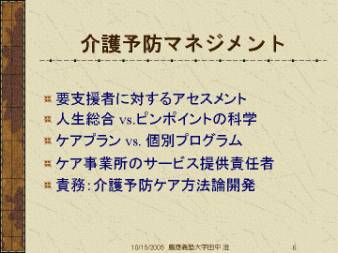

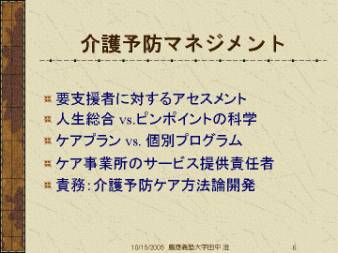

次に地域包括支援センターの役割の一つである、介護予防マネジメントの話をします。

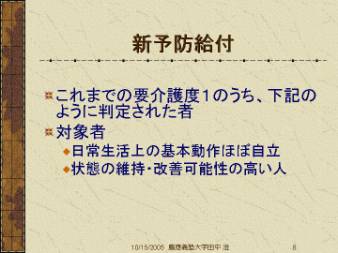

来年4月から改正される介護支援認定では、現在の要支援のほか現在要介護の1に該当する方の半分は要支援にランクされることになります。

これは今までの要介護認定の判定と同じで「維持できる」若しくは「改善できる」人達をスクリーニングするようなプログラム変更が行われます。

そこに医師の意見書も加わって、今の要介護1の方は、例えば予防できない方――認知症の方は予防プログラムに向かないので要介護1のままになりますし、病気の後遺症で要介護1という方も予防しようがないので要介護1に留まります。

で、残った半分ぐらいの方は「自立しうる」と判定されます。

科学的に自立しうる可能性があると判断された方は要支援に移ります。その方たちに対して、地域包括支援センターがアセスメントを行います。

このアセスメントを行う方々を判りやすく例えると「杖をついて歩けば自立する」という人で、家の中で階段などは手すりに掴まらなくてはなりませんが、他はそろそろと歩ける、外へ出る時は杖をつけば歩けるという状態です。

こういった方々に、いわゆる重度の介護が必要な人と同じように「あなたの人生をどう過ごすか」といったアセスメントを行っていては時間が足りなくなります。年をとってゆっくりとしか歩けなくなってしまったかもしれないけれど、自分で生きている人のと所へ行政がやってきて「人生をどういう風に送りたいかこちらに届け出るように」なんて言われても大きなお世話ですよね。

何を食べたいかも、どこに住みたいかも、阪神と巨人のどちらを応援したいのかも、行政の過剰なプライバシーの介入になりますから、聞いてはいけません。

ところが重度の介護が必要な方には、残存能力で何がしたいかを聞かなければならないんです。一方要支援というのは医学に近い「何をすれば自立に戻るか」というピンポイントの科学が必要になります。

人生目標を聞いたりするようなアセスメントを行っていると、地域包括支援センターはパンクしてしまいます。ケアプランも通所での予防プログラムをどう使うか、サブとして訪問サービスを使うか、という個別の予防プログラムを組むのは介護事業者が作るものであって、地域包括支援センターが作るのはもっと大雑把なものでいいのです。

この方が給付管理業務は楽になるし、過剰労働も発生しないと思います。

|

|

|

|

次に地域包括支援センターは、わが国で始めて取り入れられた介護予防についてケアの方法論を確立していくことが重要です。筋トレ問題は国会を騒がせましたけれど、それ以外の栄養ケアや口腔ケアについても「こうやればいいんじゃないか」という話は出ているのですが、実際の因果関係について実証されていないので、以後三年間ぐらいの間は地域包括支援センターの担う大きな役割になると思われます。

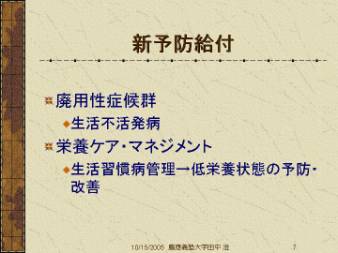

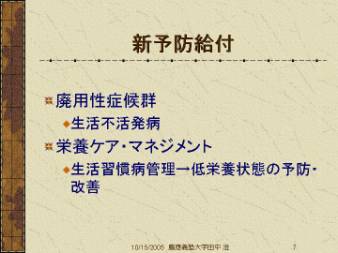

予防給付は廃用性症候群の方々に対する予防と、これまでどちらかといえば生活習慣病管理と一緒になって、食べすぎを予防する栄養ケアマネジメントが多かったのに対して、ここ三・五年の間に実は高齢者が低栄養状態の方が多いということがわかってきたんです。そこで「食べすぎ予防」と共に「食べなさ過ぎ予防」という二つの観点が加わり、予防給付には二つの流れが生まれました。

|

|

|

|

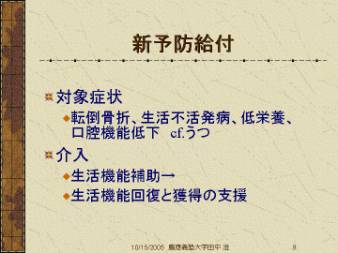

さて、予防給付の対象者についてです。

日常生活上の基本動作がほぼ自立してできる人で、状態の維持・改善可能性の高い人という限定がありますので、よく世間の方が誤解しているように、要介護の方に無理やり予防給付を行うわけではありません。100%正確かどうかはわかりませんが、科学的に組まれたプログラムによって事前に選ばれた人に予防給付が行われます。

|

|

|

|

対象となるのは、転倒予防と先ほどの生活不活発病と低栄養、口腔機能低下、鬱も含まれるかもしれません。生活機能を補助するのではなく、生活機能を回復し、獲得することの支援です。

要介護の重い方というのは機能を補助してあげなければなりませんが、要支援の方々に補助を行っても機能が戻りませんので、機能を回復できるよう支援します。

|

|

|

|

これも介護給付分科会で検討中なのですが、厚生労働省原案に対して一度討議をしました。おおよその方向が見えましたのでお話します。

まず通所についても訪問についても、介護予防サービスは月単位の定額報酬になる可能性が大変強くなりました。他は送迎加算をどうするか、入浴加算はどうするかという話については残ったままなのです。また所要時間が今までの介護とは決定的に違ってきます。5時間とか8時間という長時間の介護はまず発生しないと考えられ、ピンポイントの支援のため30分や1時間という時間数になると予想されます。

通所におけるサービスは、今までと共通した部分については、基本的なサービスや生活行為向上支援とリハビリテーション。これは全ての人につきます。

|

|

|

|

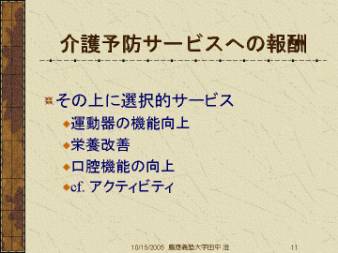

要支援の方は、その上に運動機能を向上が必要なグループと、栄養改善が必要なグループ、口腔機能の向上が必要なグループ、あるいはその複数を必要とするグループに分けられます。

このグループ毎に、それぞれ加算方式で報酬の支払いが行われるのではないかと考えています。

いわゆるアクティビティはこの三つとは同じと考えられず、基本サービスの一部もしくはデイケアサービスの一部とみなされるはずです。

あくまで運動機能向上にしろ栄養改善にしろ、目標値を設定したケアプランに基づいて行われ、その目標値に対する結果を計ることができるようになっているという条件がついています。

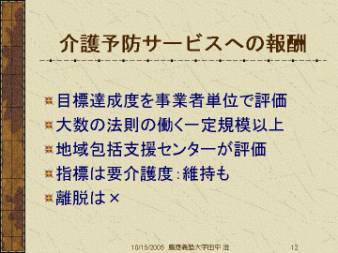

また、これは今までの介護ではなかったのですが、目標達成度毎に事業者を評価してはどうかという意見も出ています。

|

|

|

|

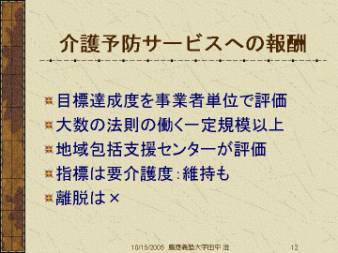

ただし、目標達成度を測るときに、対象者が2人や5人しかいない事業所で2人達成したとしても、この数字はあまりに少なすぎて統計としてはほとんど信用できません。

100人を抱える事業所で80人が自立を維持できた・回復したなどの「大数の法則」が働く一定規模以上のセンターが望ましいと思われます。現在あるセンターの6割〜7割がこれにあたるかと思います。

さて評価といっても鉛筆をなめながら行うようなものでは地域ごとにばらつきが生じてしまいますので、介護保険における最も科学的な指標となるものは要介護度ですから、要介護度を維持できたか、自立に向ったかが重要になります。

またサービスを辞めること――離脱といいますが、この場合はやめてしまった以上は自立をしたかどうかわからなくなってしまうので、これは指標としない方向で議論が進んでいます。

|

|

|

|

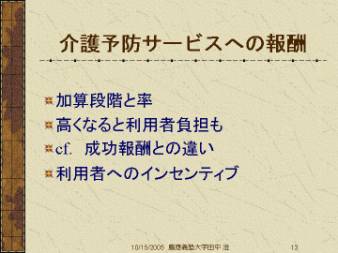

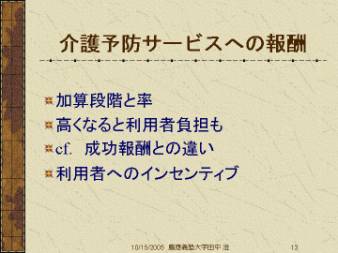

あとは上手く維持・自立ができた人達に加算をどの程度つけるのかという件について、何%という加算方法にするか、点数にするか、について検討が進んでいます。加算がつくことについてはほとんど決定しています。

さて面白い事に、沢山の方の要介護度を維持できたり、要支援から自立にむかわせた事業者は、単位数が高くなるんです。つまり、利用者にとっては自己負担が1割増えます。これは、この事業者はレベルの高い支援や介護を行ってくれるから、少し高い報酬を払ってでも行こうと思うかどうか、という利用者側の意思決定の問題になります。つまり小規模事業者は関係ないのですが、大規模事業者では安くてあまり支援が成功していない所と、高くて支援が成功している所とで選択することになり、利用者が一体どの事業者を選ぶかという社会実験としても、国際的に大変注目されています。

今、お客様に選ばれるために各事業所で様々な事業をしていますが、もう一つ別な事業を行うことになるわけです。ちなみに宣伝は自由です。

また、これらは成功報酬とは違います。

成功報酬というのは、一人一人に対して「この裁判に勝ったので、その分の報酬です」という形で渡されるものですが、加算については施設という集団に行われますので、成功報酬とはちょっと意味合いが違います。

利用者へのインセンティブはどうか、という議題もあります。

自立してしまったら、サービスがいらなくなってしまうじゃないかという理由からなのですが、これは成功報酬になってしまいますので、できません。がんばっても自立できない方もいます。

これは100人のプログラムを組んで60人が自立したという、大きな集団についての評価しかできないためです。個々のお年寄りの中には一生懸命がんばったけれど、病気のために自立ができなかったという方もいるわけです。その方々にマイナスになるような設定をするわけにはいきません。

ただし、自立をした後も利用したい運動器向上サービスがあったら、地域支援事業の中で市町村の判断で同じプログラムへの参加を認可していただきたいと思います。

|

|

|

|

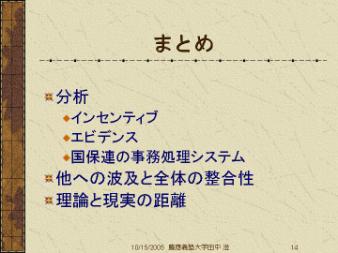

以上、こういったことを分析する際には、高齢者の側・事業者はどういったインセンティブ(やる気を起こさせるような刺激)が必要か、どんなエビデンス(根拠)でケアプログラムを組むのか、また国保連が事務処理についていかないといけないので、給付管理が正確にできるかどうかなどをふまえて、全体としての整合性を保ちながらプログラムを作っていくという作業が進められています。

これらのことを含めた地域包括支援センターの話というのは、介護が次のステージへ移り変わる大きな問題でもありますので、まずは私の方から説明をさせて頂きました。

ありがとうございました。

|

![]()

![]()

![]()

![]()