提言2「地域包括支援の研究的課題」

東京大学大学院医学系研究科 地域看護学分野

教授 村 嶋 幸 代

私に与えられました課題は「地域包括支援の研究的課題」についてということでした。

まず「地域包括支援」とは、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することという説明がなされているのですが、

それを私なりに解釈しますと『人々が住みなれた地域でより健康に生き、健康に老い、必要な支援を受けながら自立して生活し、

その人らしく死ねるようにする』という言葉に置き換えました。それを地域として保障し、そのために地域社会は必要な資源を整え、

適切に・効率的に支援を提供する。その結果として人々の生活の質が保障され、経費も節減されるというのが、本当の地域包括支援だと考えております。

地域包括支援とそこから派生した研究なのですが、研究を進めるほどに「介護保険って忙しいんですね」という感想が出てまいりました。

そして実行したことがすぐに効果として現われて、息をつく暇もなく次の課題へ進むのです。まさにアクションリサーチで動いていくのだと思いました。

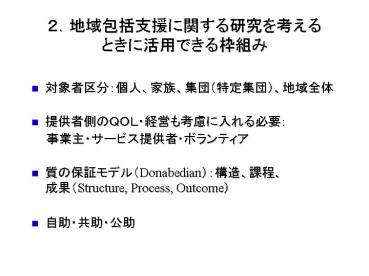

それらを研究として考える際に、いくつかの枠組みがあると思います。

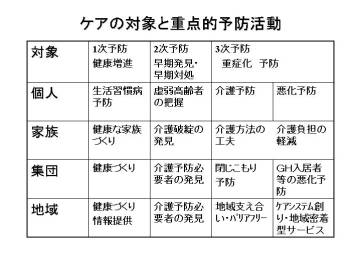

あと予防区分として、一次予防、二次予防、三次予防。

さらに提供者側のQOLもありますし、介護保険サービスのことを考えると質の保証も枠組みとして出てきます。それから自助・共助・公助といろいろな枠組みがあります。

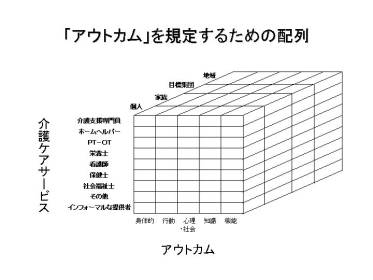

下は「アウトカム」を考えるための配列ですが、対象者を横軸に、縦軸の提供者として介護支援専門員・ホームヘルパー・PT-OT・栄養士・看護師・保健士、社会福祉士、そしてインフォーマルな提供者を挙げました。

さて、地域包括支援を行って、尾道のように様々なサービスを行うことができたときに、地域全体としてのパワーがUPしていくのだと思います。

そのため、研究を行った時に地域の力は上がったのか、また高齢者がその人らしく暮らし、生をまっとうすることができたかどうかが、評価軸になると考えました。

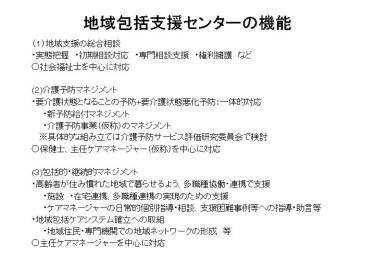

地域包括支援センターの機能としましては、地域支援の総合相談と、介護予防マネージメント、包括的継続的マネージメントがあります。

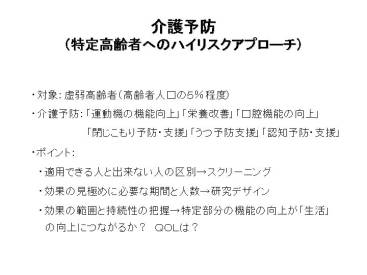

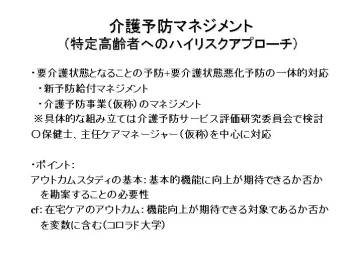

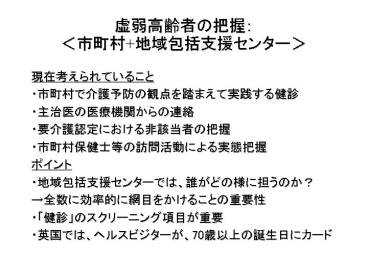

一次予防は全て地域の母集団に働きかけるアプローチですが、三次予防は地域の中にいるハイリスクな人を見つけて、その人に働きかけるというものです。このハイリスクな人というのは地域における虚弱高齢者は5%程度いるのですが、介護予防として様々なメニューが考えられています。ここで大事なことは、適応できる人と適応できない人を見極めるスクリーニングが重要だということです。

コロラド大学のピーター・ショニッシー先生は、在宅ケアのアウトカムを基盤に評価をしていらっしゃるのですが、機能向上が期待できる対象であるか否かを変数に組み込んでいることと、事業所として今は肺炎の人が多いから、呼吸器疾患の方が多いからということで、呼吸器のケアに焦点を当てようと合意をして、成果を上げようという試みを行っていらっしゃいます。やはり事業所として合意を得て、成果を出すということが重要だと思われます。

ただ、検診に行かない場合があります。英国ではヘルスビジターが70歳以上の高齢者に対し、五年ごとの誕生日にカードを贈ることになっております。これに検診をひっかけて改善を図る方法もあります。

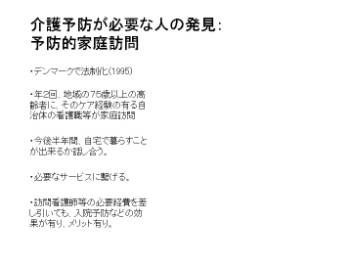

あるいはもっと積極的に、介護予防を早期発見するための家庭訪問が、1995年デンマークで法制化されており、年二回ほど75歳以上の地域の高齢者に、訪問看護の経験のある自治体の方が家庭訪問して、今後半年間自宅で暮らせるかどうかを話し合って、必要なサービスに繋げています。

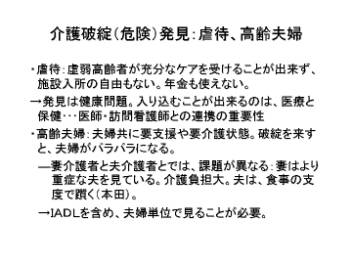

ではここで、家族に対してはどうなのかということを考えますと、介護破綻の発見、そして虐待などの発見、介護予防の工夫が考えられると思います。この介護破綻の発見・虐待の場合ですが、虚弱高齢者が充分なケアを受けることができず、また時々見るのが高齢者の年金を家族が当てにしていて、本人は施設に入りたいのにその自由さえないような場合があります。ではそれをどのように発見するかということなんですが、発見は実は健康問題で、そこに入り込むことができるのは医療と保険です。そのため医師や訪問看護師と連携して発見する重要性がとても強くなります。

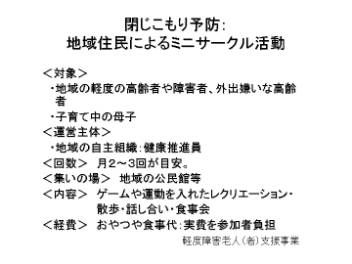

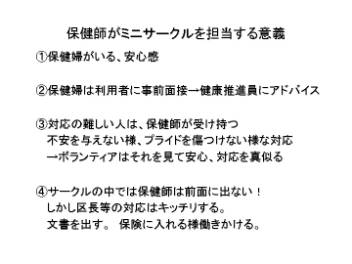

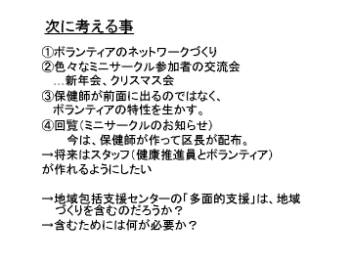

次に集団へ移りまして、重症化予防・閉じこもり予防について。これは地域の中で様々な住民活動を作っていくことが、地域の力を上げることになります。

地域包括支援の多面的支援の中に、地域づくりを含んでいくことが大事で、その為になにが必要かということを考えなければなりません。

これについては昨年、モデル事業として行わせていただきました。

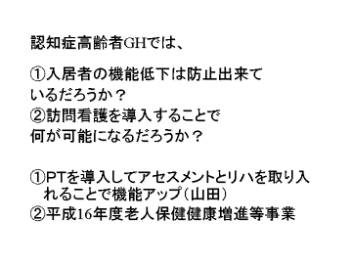

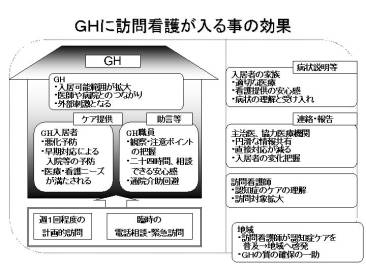

5つのグループホームを調べた時、93名のうち認知症以外の疾患もあるという方が73名(78.5%)いらっしゃいました。疾患の内容は高血圧・心疾患等です。処方についても課題がありまして、グループホーム入居者は心身機能の低下リスクが高く、服薬の管理や日常生活中の注意が必要だとわかりました。

一方で、入居者は通院することが困難です。診察まで待てない人もいますし、グループホームの職員が一人でも付き添っていくと、他人に取られてしまうと認識されてしまう方もいます。

そこで訪問看護を計画的に入れ、さらに緊急の訪問看護も入れました。

すると、そのグループホームから一度入院を経験された方が退院後に戻ってくることができるようになりました。しかも、入院日数が短くて済むのです。

更にグループホームと訪問看護ステーションが契約を行うと、訪問看護側もカンファレンスに参加し、自発的に計画してグループホームに貢献してくれるようになります。

では、ターミナルを迎えるにあたって何が必要なのかということなのですが、入居者を支援すると同時に、かかりつけ医と訪問看護ステーションにつながりを持ち、家族と連携することが必要だと考えられます。

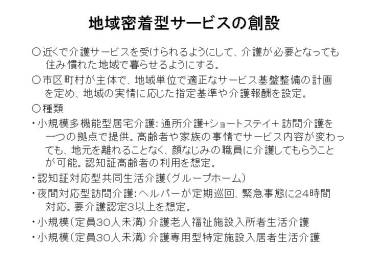

もう一つ、悪化予防のために地域の抵抗力を上げるケアシステムを作ることが必要です。地域密着型では、契約者にワンコールで介護を提供するナイトケアパトロールが候補として考えられています。

このように、安心して在宅療養を続けるためには、必要に応じて24時間訪問看護を受け続けられる環境が必要だと思います。といいますのは、ナイトケアパトロールは要介護3以上の方が対象となっています。けれど要介護3以上の方というのはかなりの割合で訪問看護を受けているのです。

特に夜間などは安全の問題などもありますので、介護と看護を提供することが必要ではないかと思うのですが、現行の介護保険ではそのための報酬の体系がございませんので、こういった事が改善されると、在宅介護に切り替える幅が広がるのではないかと思います。

看護職が夜間早朝訪問をしますと、インシュリン注射などの医療措置ができるようになります。そして在宅ターミナルケアを提供できます。

また人工肛門をつけた認知症の方が朝訪問すると便まみれになっていたことがあるのですが、夜に訪問看護を行って原因を見つけ、変更点を改善することによって防ぐことができました。あと、事故の早期発見ができますので、ぜひ地域包括を行う時には、訪問看護の早朝・夜間の導入を考慮していただけたらと考えています。

ただ、日本の訪問看護ステーションは一つ一つがかなり小さいので、昼間はそれぞれのステーションが訪問看護を行っても、夜は地域にある一つの訪問看護ステーションが一括して巡回を行う形が考えられると思います。

次に過疎地、僻地の問題です。

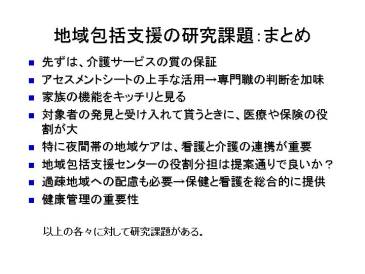

地域包括支援の研究課題をまとめますと、まずは介護サービスの質の保証をすること。アセスメントシートを上手に活用すること。それに専門職の判断を加味することが必要だと思います。

対象者の発見と受け入れの際に、医療や保険の役割がかなり必要であること。

夜間は看護と介護の連携が重要であること。

地域包括支援センターの役割分担が提案されていますが、今後はその役割分担が的確なのかどうかも、走りながら考えていかなければならないと思います。

また過疎地への配慮も必要で、そこへは介護と看護を総合的に提供すること。

訪問看護による健康管理の重要性も示されています。

以上の各々に対して研究課題が考えられると思われます。