|

私はデンマーク、ミドルファート市の予防の訪問専門員です。11年保健衛生関係で働いていますが、PTの資格をとったのは3年前です。そのため、在宅の予防訪問の仕事をした期間の方が長いのです。なぜデンマークでは予防訪問が行われるようになったのか。その背景をお話しましょう。

1937年あたりに保健婦(デンマークでは0歳〜18歳の子供を対象とする人を保健婦さんと総称している)の制度ができました。1950年代になると、日本でいう医師会の人々が、高齢者の予防のために何かをするべきだという議論を始めるようになりました。10年後の1960年にコペンハーゲンの看護師が在宅の高齢者を訪問する試みが行われるようになりました。オーデンセでも実験的に75人の在宅の高齢者への期間限定の訪問を行いました。

そして1980年にはコペンハーゲンの自治体で医者と看護師のチームでの訪問が行われるようになりました。その結果、高齢者が病気になる率が低くなり、入院することも少なくなりました。施設へ入所する人も少なくなり、ホームヘルパーを派遣する数も少なくなりました。このように在宅の高齢者を訪問し、事前に相談にのると高齢者の生活レベルが上がり、病気になったりすることが少なくなることがわかりました。他の自治体でも実施する動きが広まりました。

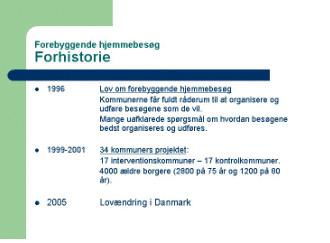

1996年になると、国が予防の在宅訪問を推進しはじめます。法律が作られ、それに沿って各自治体が訪問者を決めるようになりました。

1999〜2000年の間には、これから在宅訪問を行う医師と看護婦に対する研修会が催されました。その時に4000人のパイロットプロジェクトで訪問しました。そのなかの2800人が75歳以上の高齢者で、さらにその中の1200人が80歳以上でした。

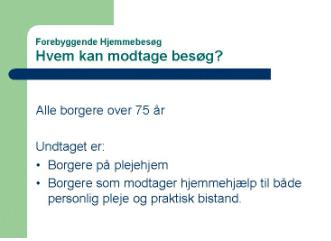

その結果80歳以上の人には訪問を行うとより良い結果がでました。高齢であればあるほど、訪問を行って事前の予防を行えば、高い効果を発揮することがわかりました。2005年には法律の改正が行われ、かつては80歳以上の人を訪問することになっていましたが、75歳以上の人を訪問するよう、設定年齢が下げられました。75歳以上の高齢者の中でも、ホームヘルパーや訪問看護婦の支援を受けていない人を訪問することになりました。訪問の目的は高齢者の持つ資源を見出し、それ以上状態が悪くならないようにする方法を見極めます。訪問をした人は、おじいさんに「腰が悪いと言ってましたが、どうですか?」などと生活への満足度や、自治体で支援することがあるかどうかについて尋ねます。

デンマークの法人福祉の目的が、在宅支援となっています。そのため、訪問は在宅が可能かどうかのチェックを兼ねているのです。

結果、その人がデイセンターへ来たほうがいいとか、機能訓練を行なえる施設へ来た方がいいとか、そういったことを助言します。また、以前に医者や看護師さんが訪問していないかどうかもチェックします。

訪問した人が入所やホームヘルパーの介助などの必要性を感じたとき、訪問者自身が何かすることはなく、その地域のケアマネージャーのような仕事をしている在宅介護課の課長に知らせます。

そして訪問先の高齢者が認知症の疑いがあった場合、認知症コーディネーターへ連絡をします。もし高齢者が補助器具を必要としているなら、補助器具を担当しているOTに連絡をとります。

訪問者は、高齢者に関する基礎的な知識が必要ですし、人間的にもぶっきらぼうだったり、マナーが欠如していると訪問者として高齢者との信頼関係を築くことができないでしょう。

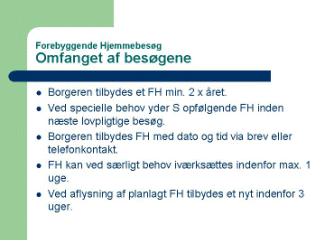

原則として訪問は年2回です。ただ、私は必要があれば同じ方のところへ三回でも四回でも訪問します。

訪問前には、一週間ほど前に「あなたのところへ○月○日○時にお伺いします。都合が悪い場合はご連絡下さい」という内容の手紙を出して、訪問日時を知らせます。もし先方から「その日は都合が悪い」と連絡が来たら、その日から三週間以内で訪問ができる日を先方に指定してもらい、訪問を行います。

ミドルファート市にいる予防訪問者は2人です。週の労働時間は30時間です。2人で年間二千人を訪問します。訪問者になる条件は先ほどもお話しましたが、高齢者を尊重するほかにもまだいろいろと守らなければならないことがあります。訪問先の高齢者のプライバシーにかかわる守秘義務。倫理道徳観があり、そして訪問先で会話をきちんとおこなうことができること。訪問するだけして、確認をしたらすぐに立ち去ってしまうようではいけません。高齢者の話し相手になるような人が望まれます。

訪問者はころころと変更になってはいけません。可能な限り同じ訪問者が高齢者の元を訪れるべきでしょう。継続性という意味でも、訪問の効果が上がります。

また、訪問者は過去に受けた社会保健看護師や看護師の資格の知識だけで満足するのではなく、絶えず新しい知識を身につけるようにするべきです。そして一番大事なものは、住民の中に自分が入り込むこと。さらに相手に対して共感できることです。

これらの訪問の様子は全てコンピューターを使い、記録に残します。その記録をもし、上司や関係者に見せる必要があった場合、訪問者の一存でそれを決めてはなりません。本人の了解が必要です。

訪問は無料で行われます。ただ、行った先のお祖父さんお祖母さんが、ケーキやコーヒーを出してくれることもあります。

右側のが、訪問日時を知らせる手紙の写真です

これは訪問しているところの写真です

服装も、高齢者にとって不快ではない服装をしていきます。

これが訪問車です。

予防訪問に関しては、これぐらいしか情報がないので、そのほかミドルファートで行なわれているリハビリや現状維持訓練についてお話しましょう。

デンマークでトレーニングと言うと、機能回復訓練と、現状維持訓練の二つがあります。機能回復訓練では一体何パーセントの人が本来の機能を取り戻すことが出来るのかというと、75−80%の人が機能を回復することができるそうです。訓練はおおよそ3ヶ月くらいです。現状維持訓練に関しては、一度80歳の人が70代の人のレベルまで回復したとしても、訓練を怠ればすぐに元に戻ってしまいます。

大事なことは住民自身の意識を変えることです。現状維持をしたい、もう少し回復させたいというモチベーションを維持させることが大切です。

それらの訓練に来る人は、医師から紹介されたり、家族から紹介されたり、訪問したヘルパーから紹介された人々、もしくは自分自身で『訓練が必要だ』と感じた人々です。

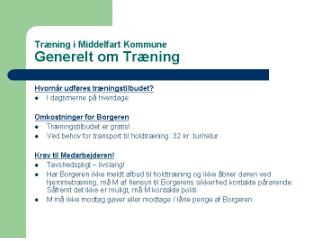

デンマークは世界一入院日数が短い国といわれています。脳卒中で入院しても、必要なリハビリを行なうとすぐに退院させられます。すると自治体で退院後のリハビリや機能維持の訓練を行ないます。訓練は無料で行なわれますが、もしその人が機械の輸送などが必要だったばあいは、輸送費は有料となります。32krというのは約6,000円になります。

訓練時間は、リハビリは一週間に2回、1.5時間×2です。現状維持訓練は一週間に1回、1.5時間の訓練を行ないます。

さてこの現状維持やリハビリ訓練に来ることになっている人が、不意に来なくなったり、あるいはその人々が在宅で、訪問して訓練にくるよう促しに行っても、何の応答もなかった場合、万が一の場合もあるためしかるべき処置として警察に連絡をします。

リハビリはPT・OTの資格を持った人間がやりますが、現状維持訓練はPTやOTに指導を受けた介護助士や社会保健介護士でも行なえます。

ある住民から訓練を受けたいという打診があってから、実際に訓練が開始されるまでの最短期限は2週間です。2週間以内にはじめなければならないのです。

機能回復訓練は三ヶ月単位で行ないます。80%まで回復したら、現状維持の訓練に入り、最初から数えて半年後に目標を達成できているかをテストします。必要な機能が上がっているかどうかを確認するためです。テストの結果回復の足りない機能があれば、訓練を続けるか、別な訓練法を行なうかを検討します。

現状維持訓練の内容はウォーミングアップ、腰や足の大きな筋肉を動かすトレーニング、バランスの訓練、歩行のトレーニングと、階段昇降、仕事の姿勢を正すことです。最初の5つの訓練は、グループで行う訓練です。

これは現状維持訓練の内容です。現状維持は1週間に1度のトレーニングです。

機能回復訓練は現状維持と内容は同じですが、回数が1週間に2度となっています。

もし精神的なトレーニングが必要だった場合。精神病院から退院していた場合。またこれらの他に、書いてはいませんが作業所の機能回復訓練などもあります。

更に機能回復訓練の場合は、時間を沢山かけなければならない人が多いので、原則としては週に2回と先ほど言いましたが、中には週3回・4回と行なうこともあります。

これは日本と同じように、グループで訓練を行なっている様子です。

先ほど日本の現状維持訓練の様子を拝見しましたが、デンマークが8人に対し、日本では40人という大人数で行なっていることが、デンマークとの違いでしょうか。大人数で一斉に行なうというのは、とても効果的だと思います。

機能回復訓練の場合は、退院したばかりの重度の方が多いので、8人に対しセラピストが2人つく体制で行なっています。

これは、座りながら自転車を漕ぐ運動です。

先ほど仕事に関係ある訓練という話をしましたが、事務所の椅子を使い、作業の姿勢を正す訓練もしています。それからデンマークで訓練をする場合は私服で行なっています。ユニフォームはありません。

私達が指導を行なっている機能回復訓練は、治療ではありません。あくまで訓練なのです。もし治療であれば、町で開業しているPTやOTに自分でお金を払って依頼しなければならない。デンマークでは医療費が無料と謳っていますが、様々な部分で有料のものがあります。また日本のPTは開業できませんが、デンマークでは開業が可能です。

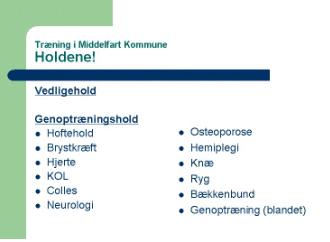

治療するのはまず腰を悪くした人です。二番目は乳がんを治療した人、三番目は心臓を患った人、四番目はKOL、胸です。五番目は腕です。右の上は関節関係、左上は半身不随。次はKNA、膝です。次は背中、下から二番目は人口腎臓、最後は様々ものが混じったものです。

これはトレーニング場です。

ミドルファートにはこういったトレーニング場が4つあります。

最後になりますが、在宅で現状維持トレーニングをする場合もあります。ただしそれはADL(日常生活訓練)に関してだけです。これはOTが担当します。ヒトによって違いますが、訓練は週に5回、ほぼ毎日行ないます。典型的な訓練期間としては、四週間ずっと続けます。

|